一、阿拉伯语语言文学

(一)“厚基础、强人文,重交叉”的课程思政体系

立足新时代外语人才培养目标,深度融合阿拉伯语言文学专业课程与思政教育,以《理解当代中国》多语种系列教材为核心载体,通过文明互鉴、文化自信、全球视野三大维度,培养具备家国情怀与国际胜任力的复合型人才。

(二)“学术引领、区域聚焦、智库服务”的协同培养机制

构建高校学者、阿拉伯语国家智库专家、文化机构研究员组成的培养团队,联合开展阿拉伯国别研究、经典文献译介、区域问题智库报告等实践项目,强化学生学术创新能力与区域问题研判能力。

(三)“数字化、沉浸式、跨文化”的科研支撑平台

整合校内外学术资源,搭建跨学科研究平台,提供文献检素、学术写作指导,国际期刊投稿支持等全方位科研服务,营造浓厚的学术研究官方的氛围。

二、翻译硕士阿拉伯语口译、笔译

1.“系统性、融合性、实效性”课程思政体系

根据新时代翻译专业学生素质结构要求,深入挖掘课程中的思政元素,将《理解当代中国》系列教材引入核心课程内容,从政治认同、家国情怀、民族自信等方面进行价值引领。

2.“多主体、多维度、多样化"实践育人机制

建立业内专家、行业精英、外事专家组成的双师型团队;开展教材、课程开发与建设,助力实习实训、就业创业。

3.功能完备的现代化实验室

为了让学生在校内得到更多的实践机会,学校配备了多个现代化的智慧教室、同声传译室和数字化语音实验室。

三、师资队伍

阿拉伯语MTI口译、笔译方向和阿拉伯语语言文学方向目前共有专任教师11名(研究生导师4名),行业导师2名。研究方向涵盖语言学、文学、国别、翻译、教育等领域;6人次获“校级名师”“师德标兵”“优秀教师”称号。

李思佳,吉林外国语大学阿拉伯语系主任、专业负责人、副教授、MTI(阿拉伯语口译方向)硕士生导师;国家级一流专业建设点负责人、省级一流课程负责人,吉林省“三八红旗集体”成员之一。参与国家社科基金重大项目一项,主持吉林省翻译教育研究项目一项、中央社会主义学院统一战线高端智库课题一般项目一项、吉林省教育厅项目一项,参与吉林省教育厅项目一项、语合中心课题一项。成果包括:中国社会科学院《成果要报》收录四篇、中共吉林省委国家安全委员会办公室采纳一篇,公开发表省级及以上论文十余篇,专著2部,教材3部。

马和斌,吉林外国语大学阿拉伯语系专业带头人、博士、硕士生导师。研究方向:中国—阿拉伯国家关系及阿拉伯国家国情研究、阿拉伯语言和文化研究。1996年获巴基斯坦国家伊斯兰大学哲学学士学位,2014年获上海外国语大学阿拉伯文学博士学位。长期从事阿拉伯语专业建设及中阿文化交流,主持及参与多项国家和省级科研项目,发表学术论文多篇,出版专著与教材多部。

摆克成,2011年参与创建埃及中国学者学生联合会;2017年设立“旅埃学子教育基金”,累计筹集资金约150万埃磅(约100万元人民币);2018年在埃及驻华大使馆指导下,与开罗大学孔子学院合作创办“中文课堂”,累计为500余名旅埃侨胞子女提供中文课程。口译实践经验丰富,出版专著1部,发表论文多篇。

马鑫,埃及苏伊士运河大学文学博士,现任阿拉伯语专业教师,拥有十年埃及留学及工作经历,其间曾任埃及中国学联苏伊士运河大学分会长,就职于苏伊士运河大学孔子学院,主持《如何成为一名优秀的中文导游》系列文化讲座获埃及师生好评,还多次承担代表团访问接待、翻译等工作。获评吉林省E类人才,曾接受《人民日报海外版》采访,在国内外知名期刊发表多篇论文,主持国家级、省级、校级课题10余项,主要研究方向为中阿文学对比研究、对外汉语教育、国别与区域研究。

四、专业实践

阿拉伯语口译,笔译方向和阿拉伯语语言文学方向为满足学生实习实践需要,与埃及中国学联、科大讯飞长春分公司等四家企事业单位共建实习基地。

科大讯飞

国泰华盛实业有限公司

五、培养成果

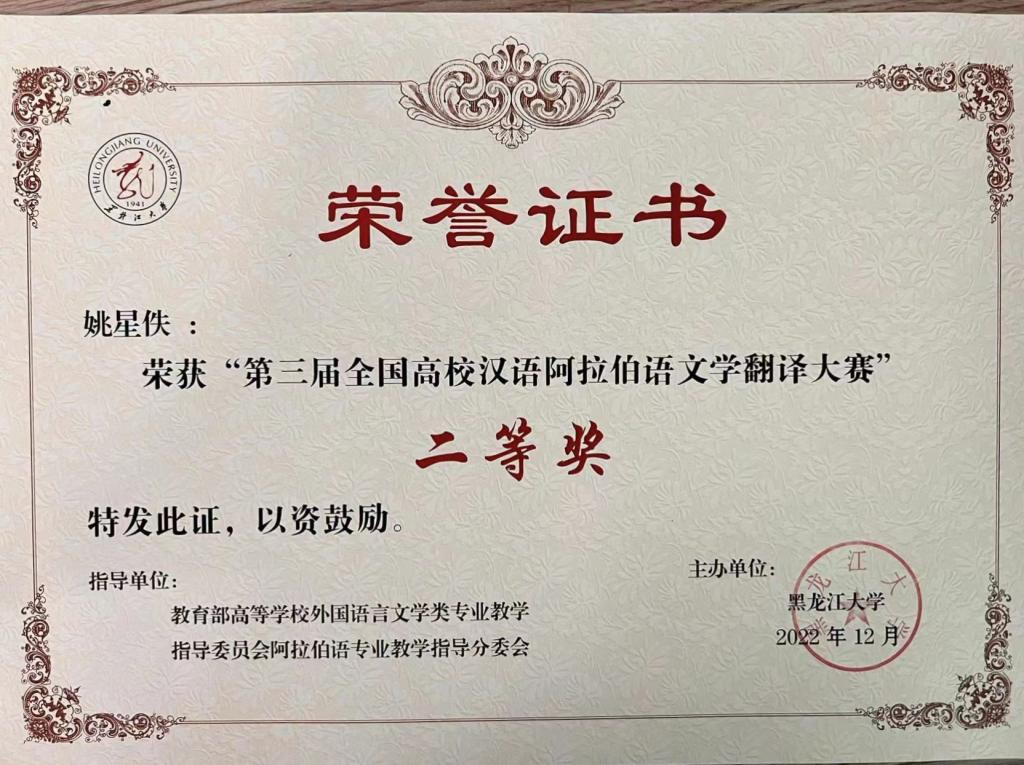

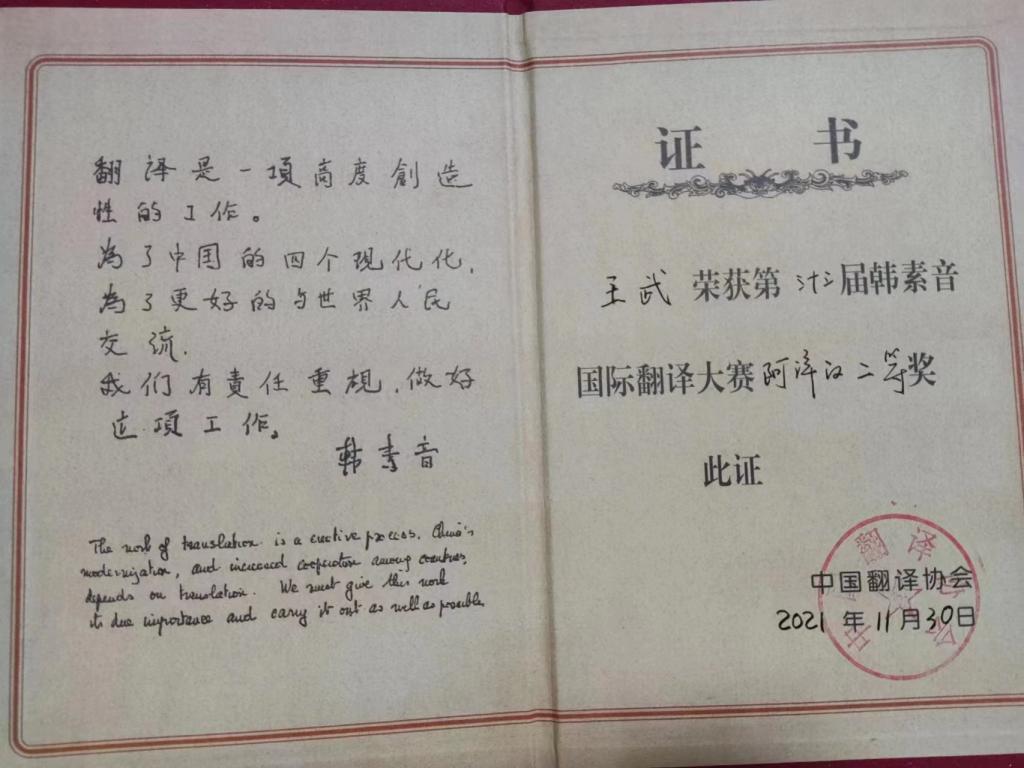

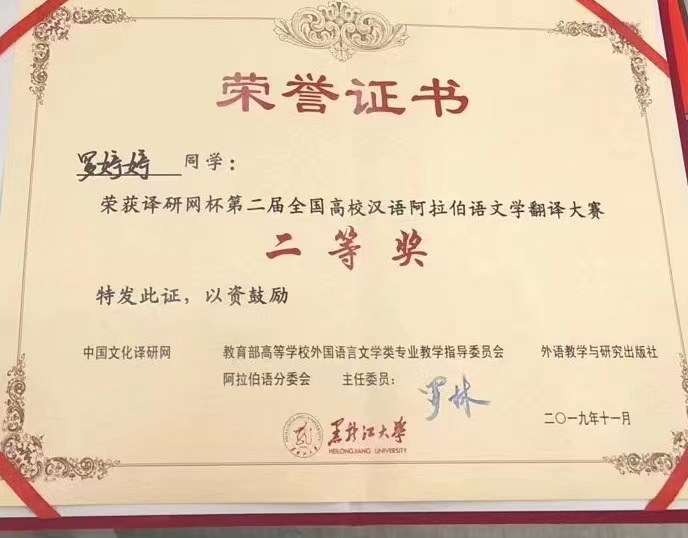

研究生在韩素音国际翻译大赛,全国高校汉语阿拉伯语文学翻译大赛等学科竞赛中获各类奖项20余项。

阿拉伯语专业研究生培养注重基础与特色并重,课程体系完善,实践渠道多元,科研平台健全,师资力量雄厚。学生在学习过程中,不仅能够夯实语言功底、拓展学术视野,更能在实习实践和国际交流中提升跨文化沟通能力与专业应用能力。历届毕业生凭借扎实的专业素养和广阔的适应能力,活跃于外事、教育、经贸、文化传播等多个领域,就业前景良好。

吉林外国语大学阿拉伯语专业研究生,将为有志于深耕语言与区域研究的学子提供坚实平台和广阔空间。